#15 / Espaces de la mort, espaces des morts ? Cimetières, rituels funéraires et rapports de domination dans les villes latino-américaines

Entretien avec Camille Varnier, par Flaminia Paddeu

–

L’entretien avec Camille Varnier au format PDF

Camille Varnier est docteure en géographie sociale et culturelle, chercheure associée au laboratoire Eso-Caen (UMR 6590), Université de Caen Normandie. Ses recherches, menées principalement entre le Venezuela, le Mexique et le Chili, s’intéressent à la dimension spatiale de la mort et des pratiques qui lui sont associées. Au travers de l’étude des modes d’appropriation et d’usage de l’espace des cimetières de certains groupes indigènes en Amérique latine, elles visent plus particulièrement à mettre en évidence la complexité des processus sociaux et culturels qui structurent et organisent le monde des vivants, entre diversité culturelle et inégalités sociales.

–

Vous rappelez dans un propos liminaire à votre thèse que la mort « hante l’espace géographique » (Di Méo, 2010). Dans quelle tradition épistémologique et géographique inscrivez-vous votre recherche ? Que sait-on aujourd’hui sur la géographie des espaces de la mort ?

On ne peut pas dire que la géographie sociale soit une référence en ce qui concerne la question des espaces de la mort, de ses enjeux, des pratiques qui lui sont consacrée et/ou des représentations qui lui sont associées. C’est justement cette carence que mes recherches visent à révéler. En effet, très (trop) peu d’auteur·e·s issu·e·s de la discipline se sont engagé·e·s ces dernières années – en France tout du moins – dans le champ des études liées à la mort, contrairement à d’autres disciplines telles que l’anthropologie, la sociologie ou encore l’histoire qui ont largement fait état de la question. Je pense notamment aux travaux de Norbert Elias, de Paul Ariès, de Jean-Didier Urbain, d’Edgar Morin, de Louis-Vincent Thomas, ou encore ceux de Jean Ziegler. Pourtant, comme le rappelle Guy Di Méo lors du colloque « Les espaces de la mort » organisé à Bordeaux en 2009 : la mort est une « réalité incontournable, aboutissement inexorable de toute forme d’existence, la plus élémentaire fut-elle » qui « hante l’espace géographique » (Di Méo, 2010 : 5). Et il n’est pas le premier auteur à avoir envisagé la mort dans sa dimension spatiale et encouragé les géographes à s’intéresser à la question. Déjà en 1991, l’historien Régis Bertrand avait démontré en quoi les cimetières devraient faire l’objet d’étude approfondies en géographie (1991). Il recommandait notamment aux géographes d’analyser les espaces de la mort sous l’angle d’une double approche : une approche dite « externe » dans laquelle la place du cimetière est interrogée dans son environnement et une approche dite « interne » qui étudie la « localité des morts » ou, pour le dire autrement, la « place des morts » dans les cimetières. Au-delà des conseils promulgués, l’objectif est clair : éveiller l’intérêt des géographes pour les inviter à rejoindre le rang interdisciplinaire des études consacrées à la mort, ses espaces, ses rites, et ses représentations… Cependant, force est de constater que cet appel n’a pas particulièrement suscité l’engouement espéré. Près de vingt ans plus tard, au colloque de 2009, seul·e·s trois géographes répondent présent·e·s sur une quinzaine d’intervenant·e·s et figurent dans la publication des actes : Catherine Gueguen sur la question des cimetières chinois de Manille aux Philippines ; Bénédicte Tratnjek autour des enjeux de luttes intercommunautaires pour l’appropriation et la revendication du cimetière de Mitrovica au Kosovo ; et Catherine Armanet-Muller à propos des « nouveaux espaces de mort » en lien avec la pratique de la crémation et du recueillement des cendres1. Tous les autres intervenant·e·s étaient soit sociologues, anthropologues, archéologues, ou encore historiens de l’art et des religions…

Je crois que ma recherche part avant tout de là, de cette carence disciplinaire et vise à y répondre. Une carence qui ne veut pas pour autant dire « absence » car bien qu’ils/elles soient peu nombreux·ses, quelques géographes ont marqué un point de départ essentiel de mes lectures. Je pense bien sûr aux travaux de C. Gueguen (2007 ; 2010) ou de B. Tratnjek (2010 ; 2011) évoqués précédemment, mais également à ceux d’Emmanuelle Petit (2009 ; 2012) qui analysent, entre autres, les différents « jeux de placements » des tombes dans le cimetière laïque du Biollay à Chamonix, révélant ainsi les divers (en)jeux sociaux qui se jouent, autant qu’ils se négocient, au sein de ce qu’elle nomme le « monde chamoniard » (2009). Dans le même ordre d’idées, les travaux de Pascale Philifert (2002 ; 2004) sur les nouveaux enjeux urbains et la place des cimetières à Salé au Maroc, ceux d’Alexandra de Cauna (2005) sur la place des communautés indiennes au sein des cimetières à Saint-Denis de la Réunion ou, plus récemment, ceux de Pascaline Thiollière (2016) sur l’évolution du rapport à la mort – et aux morts – dans les espaces urbains contemporains, ont nourri ma réflexion et permis de considérer les cimetières comme « autre chose » qu’un simple espace où l’on enterre ses morts. En effet, que ce soit à l’échelle des écritures (noms de familles des défunts, dates de naissance et de mort, épitaphes, etc.) et des formes (architecture et matériaux utilisés) funéraires, celle de l’emplacement des tombes dans les cimetières ou encore celle de la place que ces derniers occupent dans l’espace géographique (urbain/rural), les espaces de la mort sont avant tout – et surtout – des révélateurs multiples des sociétés. Aménagés et organisés par les êtres vivants, ils peuvent à la fois traduire des enjeux culturels, des enjeux économiques, de mise en tourisme et de patrimonialisation, de même que des « nouveaux » enjeux sociaux et politiques corrélatifs à l’aménagement et à la gestion de leurs espaces (ex. enjeux écologiques, intégration des communautés immigrées au sein de carrés confessionnels, création d’espaces cinéraires, etc.). Et ces enjeux s’inscrivent parfaitement dans la logique d’analyse de la géographie sociale et culturelle

Alors où en est la géographie aujourd’hui face à ces enjeux ? Prend-elle enfin sa place aux côtés des sciences sociales dans les réflexions engagées autour de la dimension spatiale de la mort ? C’est une bonne question à laquelle j’ai obtenu une réponse en 2019 en lançant − presque trente ans après l’article de R. Bertrand (1991) − un appel à contribution pour la revue Géographie et Cultures intitulé « Pour une géographie sociale des espaces et des pratiques funéraires ». Celui-ci a abouti il y a moins d’un an à un beau numéro − « Spatialités et pratiques funéraires » (2020) − dans lequel, plus de la moitié des auteur·e·s qui y ont contribué sont, cette fois-ci, issu·e·s de la discipline… Si cela constitue un début, je crois que la mort n’a pas fini d’hanter l’esprit des géographes, du moins je l’espère !

–

Votre recherche s’attache à effectuer une géographie des cimetières en Amérique latine en comparant des cas au Venezuela, au Mexique et au Chili. Pourquoi avoir choisi le cimetière comme espace de la mort ?

Les cimetières sont pour moi une évidence lorsqu’il s’agit d’aborder la question des espaces de la mort. Cependant, bien d’autres espaces peuvent y être associés. Il y a ceux où elle survient, parfois de manière attendue et détabouisée (« la bonne mort ») : décès d’une personne âgée à son domicile, dans les maisons de retraite, à l’hôpital … parfois de façon brutale sans que les (sur)vivants de la tragédie aient eu le temps de s’y préparer (« la mauvaise mort ») : les lieux de catastrophes naturelles (inondations, éruptions volcaniques, tsunamis, séismes, cyclones…), d’accidents de transport (routiers, aériens, ferroviaires…), sportifs (en mer, en montagne…), mais aussi les lieux de conflits (fronts militaires), de massacres (Kabuga au Rwanda, Oradour-sur-Glane en France, Nankin en Chine…), d’attentats (le World Trade Center à Manhattan, le Bataclan à Paris, l’aéroport de Bruxelles), de génocides (camps de concentration et d’extermination), de crimes, de suicides… Il y a également ceux où la mort est prise en charge, gérée, institutionnalisée : l’hôpital à nouveau, les morgues, les chambres funéraires, les pompes funèbres, les crématoriums, etc. ; et ceux où les morts sont inhumés et/ou leurs cendres dispersées. On y retrouve alors les cimetières, nécropoles, pyramides, panthéons, sites cinéraires, fosses communes et autres lieux de sépultures (le Gange en Inde ou les berges de la rivière du Bagmâti au Népal). Enfin, il y a ceux où la mort est commémorée : lieux de cultes, mémoriaux, musées, espaces publics qui réveillent − de façon temporaire ou permanente – la mémoire de certain·e·s défunt·e·s (noms de rues, de places, jardins du souvenir, statues, cénotaphes2.), ceux où elle est célébrée (el día de los muertos au Mexique), mais aussi ceux où elle est dénoncée (les rues de Minneapolis au lendemain de la mort de George Floyd, les grands-mères de la Plaza de Mayo à Buenos Aires qui marchent pour réclamer la vérité sur le sort de leurs enfants disparus pendant la dictature de 1976, ou encore la Place de la Concorde rebaptisée un bref instant « Place des morts du Sida » lors d’un happening d’Act Up en 1993).

Quand on y réfléchit bien, nombreux sont les espaces où la mort fait irruption dans la vie des vivants, où elle ne se fait pas oublier… Et je ne parle même pas des espaces numériques de la mort ! Combien de morts sur Facebook ? Combien d’#hommages en ligne ? De sites, de blogs ou de services numériques (ex. la plateforme dansnoscoeurs.fr) dédiés à l’expression du deuil et au recueillement ? Je pense aussi aux espaces de la mort non humaine : les abattoirs, les casses automobiles – ou « cimetières de voitures » comme on les appelle parfois −, les greniers qui regorgent d’objets « mourants » ou « en fin de vie » (Messal, 2014) sont-ils des espaces de la mort ? On dit bien que les brocanteurs « redonnent vie » aux objets d’occasion… cela signifie-t-il qu’ils les chinent dans des espaces de la mort ? On peut aller loin comme ça…

Avant de commencer ma thèse en 2013, j’étudiais dans la région de la Guajira à la frontière colombo-vénézuélienne les pratiques funéraires des Guajiro, peuple indigène3 dont la particularité est d’exhumer ses morts environ dix ans après les avoir enterrés. Ma démarche, axée sur la question des rites, mythes et pratiques était davantage anthropologique que géographique. Aussi, tout l’enjeu de ma thèse a été de raccorder cette « première » étude au domaine de la géographie – sociale et culturelle – en m’intéressant avant tout à la dimension spatiale de la mort et aux pratiques qui lui sont associées. À partir de là, j’ai commencé à étudier plus précisément les « espaces » où les Guajiro exhument leurs morts… à savoir les cimetières. L’expression « espaces de la mort », je l’emprunte à Suk-Ki Hong qui dans sa thèse (1994) l’utilise pour catégoriser les différents types de cimetières présents dans le monde (cimetières publics, privés, paysagers…). Cependant, loin de me limiter à une comparaison des « espaces de la mort » entre eux, j’ai choisi d’étirer cette expression et d’affiner l’échelle d’analyse en appréhendant également la question des inégalités sociales et de la diversité culturelle dans la configuration même de ces espaces, autrement dit d’étudier « l’espace des morts » ou, l’emplacement que ces derniers occupent dans les cimetières. Enfin, je me suis également intéressée à « l’espace du mort », expression que j’interprète de deux façons : à la fois comme l’espace privé de la tombe (échelle des écritures funéraires) et comme l’espace de « l’au-delà de la vie » terrestre qui varie selon les croyances de chaque individu (ex. paradis, enfer, etc.).

–

Quels constats faites-vous sur la place des cimetières et leurs évolutions à Maracaibo (Venezuela), à Puebla (Mexique) et en Araucanie-Temuco (Chili) ? Comment s’organisent ces espaces et à quoi ressemblent ces paysages funéraires ?

Il n’est pas simple de répondre à cette question car ces trois villes, géographiquement éloignées, n’ont pas la même histoire coloniale et ont connu des évolutions sociales, économiques et culturelles différentes. Maracaibo et Puebla par exemple ont été fondées au XVIe siècle par l’empire espagnol, tandis que la fondation de la ville de Temuco intervient plus tard, en 1881, dans le contexte de construction de la république chilienne et de la soi-disant « Pacification de l’Araucanie »4. De la même façon, ces villes ne comptent pas le même nombre d’habitant·e·s. Si Maracaibo et Puebla sont des métropoles qui dépassent les 1,5 millions d’habitants, Temuco est une ville plus modeste qui avoisine seulement les 280 000 habitants.

Cependant, il existe des points communs dans la manière dont ces villes ont été aménagées. Construites sur le modèle des villes occidentales chrétiennes, elles suivent un certain ordre spatial ségrégé réservant, d’un côté, les centres urbains aux catégories sociales les plus favorisées et aux hauts dignitaires de la société et, de l’autre, la périphérie aux populations les plus démunies, le plus souvent métisses ou indigènes (Cuenya, 2007). Cette organisation sociale se traduit tout autant à l’échelle urbaine qu’à celle des cimetières. Au départ, la plupart ont été bâtis autour des cathédrales, églises, couvents et/ou chapelles paroissiales. Les « morts nobles » ou appartenant à l’élite sociale étaient enterrés dans l’enceinte même de ces édifices religieux, tandis que les classes populaires trouvaient place dans leurs cours ou patios extérieurs. Au lendemain des indépendances (XIXe siècle), l’emplacement des cimetières change (l’Église catholique est dès lors placée sous la protection et le contrôle des États). Ceux situés à proximité des édifices religieux ferment et de nouveaux cimetières sont construits aux portes des villes – villes qui ne cessent, par ailleurs, de s’étendre. C’est là que l’on voit apparaître les premiers cimetières publics ou privés : le cimetière privé El Cuadrado à Maracaibo (1879), le Panthéon Municipal de Puebla (1880) et le Cimetière Général de Temuco (1895). Ces cimetières sont aujourd’hui tous saturés, au point qu’il n’est plus possible d’y acheter de nouveaux emplacements pour enterrer ses morts. Ce problème, résultat d’un processus plus global d’étalement urbain, lié le plus souvent à une augmentation de la croissance démographique (Stébé et Marchal, 2007), sans compter le système des concessions perpétuelles qui engorge les cimetières de cette époque, n’est pas spécifique aux trois terrains étudiés. On le retrouve dans la plupart des villes du monde, ce qui oblige par ailleurs les municipalités à ériger de nouveaux cimetières toujours plus loin en périphérie.

Dans une étude réalisée au Québec, la géographe Lorraine Guay (1991 ; 2004) identifie trois générations de cimetières édifiés en Occident depuis le XVIIe siècle. La première correspond à celle des cimetières dits « intra urbem » construits avant 1855 autour des édifices religieux au cœur des centres urbains. La seconde, à celle des « cimetières-jardins de banlieue » aménagés hors des limites urbaines de l’époque principalement pour des raisons d’hygiène et de respect de culte entre 1855 et 1970. La troisième enfin, qualifiée par l’auteure de « parcs-cimetières périphériques », voit le jour à partir des années 1970. Elle est caractérisée par un paysage funéraire davantage dominé par la végétation que par le minéral et par un type de monuments réduit (dalles mortuaires uniformes placés au ras du sol) qui ferait presque oublier qu’il s’agit de tombes. Bien qu’éloignée géographiquement de mon terrain d’enquête, la typologie réalisée par L. Guay dans un contexte nord-américain, et plus spécifiquement québécois, est tout à fait applicable aux cimetières étudiés à Maracaibo, à Puebla ou à Temuco. En effet, même si les dates concernant l’évolution de la typologie des cimetières ne correspondent pas tout à fait à celles de la ville de Québec, on retrouve ces trois générations de cimetières à l’échelle de chacune des villes étudiées dans lesquelles j’ai pu identifier quatre types de cimetières différents encore actifs de nos jours.

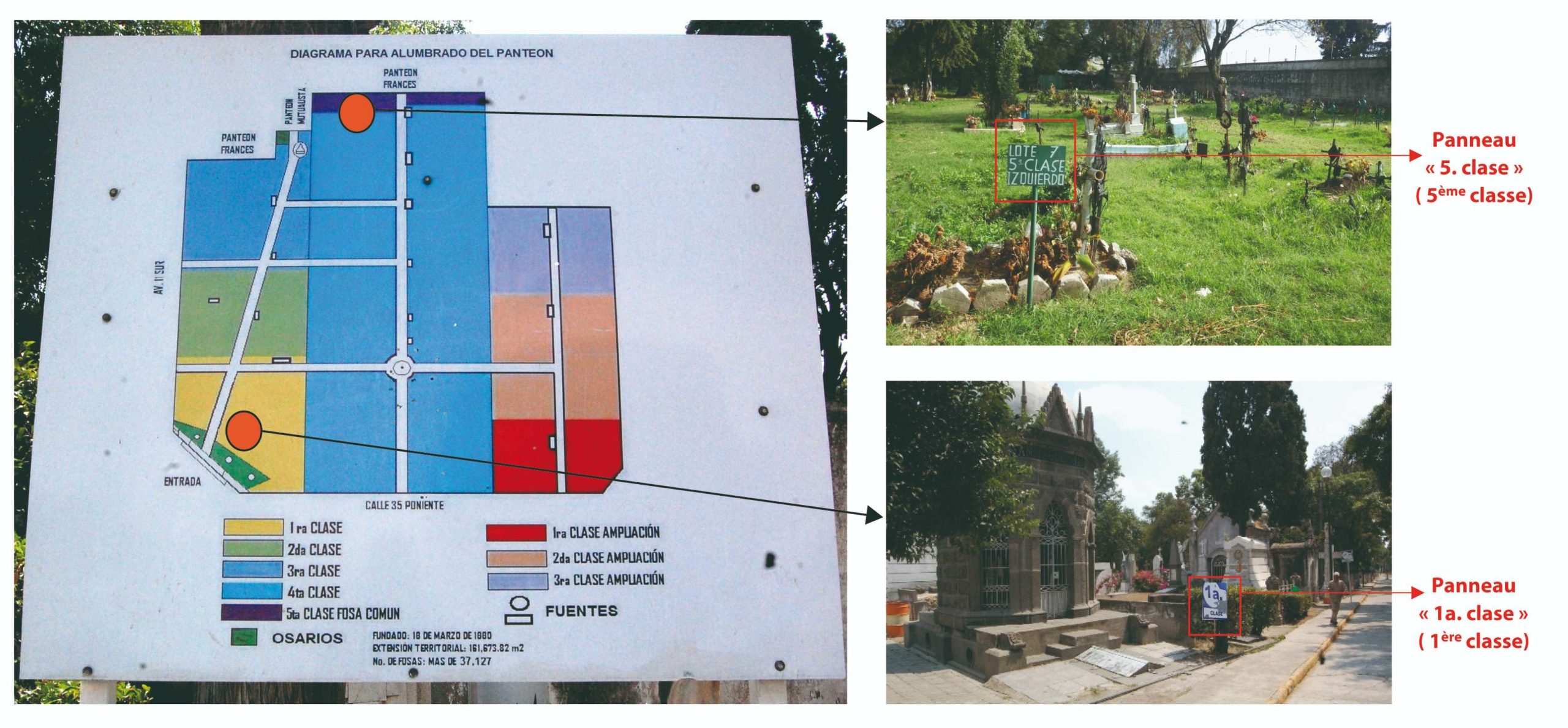

Le premier type correspond à ce que je nomme les « cimetières publics, populaires et multiculturels de centre-urbain », à savoir des cimetières qui sont accessibles à l’entrée à tout individu, peu importe son statut social, son origine, son appartenance culturelle/religieuse, ou encore son activité professionnelle, mais qui sont socialement divisés à l’échelle de l’espace des morts en différentes zones correspondantes aux différentes classes sociales. On distingue un premier plan – situé à l’entrée – où trônent de manière visible et repérable des monuments funéraires prestigieux réservés aux personnalités de pouvoir et aux catégories sociales élevées et un arrière-plan − davantage occulté et peu mis en valeur – où sont regroupés les catégories sociales les plus défavorisées, ces morts « invisibles » ou « réprouvés » par la société. En exemple, je citerais ici le cimetière El Sagrado Corazón de Jésus à Maracaibo, le Panthéon Municipal de Puebla ou le Cimetière Général de Temuco.

–

1. Le Panthéon Municipal de Puebla (Mexique) : un exemple de cimetière « public, populaire et multiculturel de centre-urbain », socialement divisé en différentes classes sociales (Varnier, 2013)

–

Le second type est celui des « cimetières sélectifs et élitistes », public ou privé, qui établissent d’entrée de jeu une sélection afin de favoriser un certain « entre-soi des élites » après la mort. Il s’agit très souvent de cimetières très entretenus qui se distinguent par la qualité architecturale de leurs monuments funéraires, souvent en marbre comme on peut le voir par exemple dans le cimetière El Redondo à Maracaibo spécialement construit en 1925 pour accueillir les morts des compagnies pétrolières étrangères (Shell, Creole Petroleum, etc.) implantées dans la ville à cette époque, de même que certaines organisations sociales sélectives et fermées, comme la franc-maçonnerie.

–

2. Carrés privés de la Royal Dutch Shell dans le cimetière El Redondo à Maracaibo au Venezuela (Varnier, 2013)

–

Aussi, le troisième type de cimetière est celui des « cimetières musées, touristiques », cimetières patrimoines historiques et culturels, où sont enterrés un certain nombre de personnalités importantes, reconnues collectivement, de par leurs services rendus à la région ou à la nation (familles notables, héros de l’indépendance, anciens dirigeants politiques). Le Panthéon Régional du Zulia à Maracaibo ou le Panthéon Français de Puebla où sont enterrées de nombreuses figures de la bataille du 5 mai 1962 opposant la France au Mexique en sont de parfaits exemples.

Enfin, le quatrième et dernier type de cimetières observés à l’échelle intra-urbaine correspond à une toute nouvelle génération de cimetières privés aménagés dans les années 1970-1990 pour répondre, entre autres, aux problèmes de saturation des cimetières de centre-ville – les fameux « parcs-cimetières périphériques » décrits par L. Guay (1991) – dans lesquels s’inscrivent le Parc Métropolitain El San Sebastián de Maracaibo, le complexe funéraire El Renacimiento et le panthéon Valle de los Angeles de Puebla, ou encore le Parc Monte Verde de Temuco. Cette nouvelle tendance, qui s’inspire du modèle des cimetières nord-américains, met l’accent sur le fait qu’à l’instar des nouveaux quartiers résidentiels qui se développent en périphérie pour loger les vivants, les morts sont eux aussi évacués des centres-villes, fautes d’emplacement disponibles pour les accueillir. Leur place réside désormais dans de nouvelles nécropoles, certes plus grandes et plus verdoyantes, mais où leur présence matérielle semble également plus aseptisée, voire dissimulée. Davantage propice à « l’usage des vivants » − pour reprendre les termes de Michel Vovelle (1983 : 94) − qu’à la survie des morts, ces nouveaux paysages de la mort se transforment peu à peu en espaces de vie, lieu de promenade, de rencontres et de sociabilités multiples où les morts, ces « dormeurs plus cachés, plus couverts, plus endormis » (Urbain, 2005 : 262), se retrouvent finalement escamotés en même temps que l’idée même du cimetière disparaît peu à peu.

–

3. Exemple de « Parcs-cimetières périphériques » : le Parc Monte Verde de Temuco au Chili (Varnier, 2014)

–

Que montre votre enquête vis-à-vis de la dimension spécifiquement urbaine des cimetières ? Vous évoquez notamment la manière dont les cimetières urbains font partie des espaces investis par les populations immigrées, pouvez-vous nous en dire plus ?

Comme je l’ai rappelé dans la question précédente, les villes étudiées sont toutes des villes coloniales. L’immigration fait donc partie de leur histoire. La présence allemande à Maracaibo est par exemple très ancienne. Elle remonte aux premières tentatives d’occupation du pays au XVIe siècle, et notamment au privilège accordé par l’empire espagnol (gouverné par Charles Quint) à une riche famille de banquiers allemands pour « découvrir, coloniser et gouverner » le Venezuela (Bastian, 1994 : 23). Dans cette perspective, le capitaine allemand Ambrosio Alfinger est mandaté en 1529 pour établir le premier siège militaire − surnommé « Neu-Nürnberg » (ou « Nouvelle-Nuremberg ») − sur la côte Ouest du Lac de Maracaibo (Straka, Guzmán Mirabal et Cáceres, 2018). Cette date correspond, de fait, à la première fondation de la ville de Maracaibo (Besson, 1973 ; Fuenmayor et Strauss, 2007). Aussi, durant la période de l’indépendance (1810-1830), les gouvernements vénézuéliens encouragent une politique d’immigration pour peupler et développer la « nouvelle » nation. Entre 1832 et 1857, près de 12 610 étrangers − en majorité Espagnols, Allemands et Italiens – s’installent au Venezuela, au sein de colonies (Morales Manzur, 2005) et participent activement au développement des villes. La marque de cet héritage y est encore visible de nos jours que ce soit dans le domaine de l’architecture, de l’industrie ou des arts.

Le cimetière El Cuadrado à Maracaibo en est un bon exemple. Celui-ci a en effet été fondé par une compagnie privée allemande en 1879 − la fondation Luxburg Carolath − dont les membres, proches du président de la république de l’époque, ont joué un rôle majeur dans le financement de la construction du célèbre pont de Maracaibo situé à l’embouchure du lac. De nombreuses tombes d’origine allemande y figurent encore à l’entrée, au même titre que celles de la colonie italienne, arrivée à la même époque à Maracaibo. Aussi, suite à la découverte des premiers gisements de pétrole dans la région du Zulia au début du XXe siècle, plusieurs compagnies pétrolières nord-américaines (ex. la Lago Petroleum Corporation ou la Creole Petroleum Corporation) et européennes (ex. La Royal Dutch Shell) s’implantent à Maracaibo, ce qui engendre une vague d’immigration massive de travailleurs. Ces compagnies assoient leur position sociale hégémonique dans la ville (Tinker Salas, 2006) – comme au cimetière – en investissant dans des carrés funéraires privés au sein du cimetière El Redondo, cimetière « sélectif et élitiste », pour que leurs salariés puissent y être enterrés ensemble après leur mort. Leurs tombes, toutes identiques, témoignent de l’emprise que ces compagnies devaient exercer sur eux à cette époque dans le sens où seule leur statut de salarié y est affirmé.

Si Maracaibo est une ville connue pour son pétrole, Puebla doit une partie de son développement économique à son industrie textile, dans laquelle les Français ont joué un rôle capital. Ils représentent, en effet, le plus important groupe d’étrangers résidant à Puebla au XIXe siècle après les Espagnols. La majorité est originaire de la vallée de l’Ubaye – plus connue sous le nom de vallée de Barcelonnette – située dans les Alpes françaises et rendue célèbre pour son réseau de marchands spécialisés dans le commerce et l’industrie du textile. Idéalement placés sur l’axe commercial entre Turin et Lyon, « le premier centre européen de production de soie » (Sumerly, 2019 : 8), ils migrent à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle vers les États-Unis (la Louisiane) et le Mexique (Mexico ou Puebla) dans le but de conquérir de nouveaux marchés. À Puebla, ils participent activement au développement économique et social de la ville en se consacrant un temps au commerce de vêtement et de tissus (ouverture de grands magasins tels que La Ciudad de Mexico ou La Gran Sombrería Francesa), avant d’investir l’industrie du textile (ex. de la filature El León), et plus tard, le secteur bancaire (Gamboa Ojeda, 1998). On y retrouve de grandes familles d’entrepreneurs (famille Lions, Reynaud, Caire ou Chaix) qui grâce à leur position sociale matérialisent leur pouvoir d’influence dans l’architecture et l’aménagement de la ville. Elles sont notamment à l’initiative du projet de construction du Panthéon Français (1896) dont elles occupent encore aujourd’hui une place prestigieuse à l’entrée, au sein des mausolées familiaux. De style néogothique (ou néoclassique) associés à la pierre grise de la région, ces derniers traduisent aussi bien l’ancrage des Barcelonettes dans la société poblana, que leur volonté d’exporter leur identité sociale et culturelle en dehors de leur pays d’origine en récréant, au sein du Panthéon Français, une communauté des élites (ré)unie « jusque dans « l’autre » vie » (Gamboa Ojeda, 2004).

Le rôle joué par l’immigration européenne à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle dans le processus d’urbanisation de ces deux villes est considérable, mais j’ai surtout envie de dire qu’il est commun à de très nombreuses villes latino-américaines ! Il n’y a qu’à arpenter les différents quartiers de Sao Paulo au Brésil pour s’en rendre compte… Et Temuco ne fait pas exception dans le sens où un an à peine après sa fondation (1881), le gouvernement chilien initie en Europe – via l’agencia General de Colonización – une importante campagne de recrutement visant à (re)peupler le Sud du Chili d’une population « blanche » et « compétente ». Pour la période 1883-1912, près de 9 200 immigrés européens (suisses, allemands, italiens, français, hollandais) arrivent en Araucanie et se répartissent au sein de « colonies » implantées dans des communes urbaines ou rurales, telles que Temuco, Victoria, Traiguén, ou encore Nueva Imperial (Zevala Cepeda, 2008). À l’instar des Barcelonnettes à Puebla, agriculteurs, artisans, commerçants ou industriels participent activement au développement économique et social de la région et se placent rapidement en tant qu’élite locale de la « nouvelle » société chilienne (Fernández-Domingo, 2006). Á Temuco par exemple, les colonies allemandes, italiennes et françaises possèdent près des deux tiers des commerces en 1912 (Rojo-Mendoza et Hernández Aracena, 2019) ! Exerçant un fort pouvoir politique et économique ainsi qu’une influence considérable sur la culture et le patrimoine architectural de la ville, elles forment la classe dominante de la société temuquense. Rien d’étonnant donc au fait que leurs membres occupent, dès l’ouverture du Cimetière Général de Temuco en 1895, les premières places disponibles à l’entrée – qui s’avèrent être aussi les plus prestigieuses (Montanares Vargas, 1994). Leurs mausolées font aujourd’hui partie intégrante du patrimoine historique et culturel de la ville, au détriment (comme c’est hélas trop souvent le cas) du patrimoine culturel local et notamment indigène, ici mapuche.

En effet, si j’ai avant tout parlé de la manière dont une minorité dominante d’Européens émigrés à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle ont investi les cimetières urbains étudiés, c’est parce qu’ils ont laissé des traces visibles et repérables dans le paysage funéraire. Néanmoins, il ne faut pas oublier que l’histoire de l’Amérique latine est marquée par différentes phases de migration et profils et/ou origines de migrants (ex. migrations post-coloniales africaines au début du XXe siècle ; migrations internes, intra ou inter-régionales des populations rurales vers les métropoles à partir des années 1930 ; migrations transfrontalières) et que ces derniers ne sont pas tous « logés » à la même enseigne dans les cimetières. Plus nombreuses sont les figures oubliées de l’immigration à peupler ces espaces, ces morts invisibles dont personne ne retiendra les noms…

–

En quoi les pratiques des espaces de la mort révèlent-elles des transformations sociales et culturelles plus vastes ? Je pense notamment aux inégalités sociales, aux processus de mobilité des populations indigènes entre les villes et les espaces ruraux ou encore à l’héritage de la colonisation comme vous venez de le montrer.

Comme l’écrivait Norbert Elias, « les cimetières sont des institutions-miroirs. Ils sont des reflets du monde : la représentation matérielle de l’image de la mort qu’a un groupe, un peuple, une civilisation » (Elias, 1998 : 14). En effet, s’ils détiennent, partout dans le monde, la même fonction première qui est de rassembler les morts au sein d’un même espace, leur mise en scène révèle tout autant la diversité des pratiques, des rites et des croyances religieuses, que les inégalités sociales et/ou enjeux de pouvoir qui s’expriment au sein des sociétés. Dans le cadre de ma thèse, je me suis intéressée à la manière dont certaines populations indigènes – les Guajiro au Venezuela, les Mixtèque au Mexique et les Mapuche au Chili – qui sont encore aujourd’hui largement marginalisées et exclues des dynamiques sociales et politiques imposées par l’ordre dominant, s’approprient et pratiquent les cimetières en dehors de leurs territoires ancestraux, dans les villes de Maracaibo, Puebla ou encore Temuco. Même s’il est nécessaire d’émettre des nuances sur le fait que les expériences d’intégration divergent en fonction de chaque groupe, voire de chaque individu, on peut dire que les mobilités interterritoriales des populations indigènes entre les villes et les espaces ruraux engendrent des conséquences sur leurs pratiques quotidiennes et/ou évènementielles, sur leurs croyances, de même que sur leurs représentations sociales et culturelles. Dans les cimetières urbains, ce processus se traduit plus simplement par la permanence ou la mutation − radicale ou partielle – de leurs pratiques rituelles funéraires ancestrales (suppression ou ajouts de certains temps rituels par exemple). Tout dépend de la façon dont ils sont intégrés et se sentent appartenir à la société dominante au sein des espaces urbains : le double enjeu de la reconnaissance qui consiste pour eux à trouver leur place sur l’échiquier urbain (exigence politique de droits universels) et d’y affirmer leur droit à la différence (droits culturels) pour espérer conserver et pérenniser leurs traditions.

Aussi, la première question que l’on doit se poser lorsqu’on entre dans un cimetière urbain et qu’on cherche à savoir si les mobilités interterritoriales indigènes ont un impact sur leur manière de s’approprier et de pratiquer les cimetières est : comment reconnaître leurs tombes ? Quels sont les marquages identitaires qui permettent leur reconnaissance ? Car en effet, il est parfois difficile, voire impossible de les différencier des autres tombes présentes dans le cimetière. À Puebla par exemple, les tombes mixtèque ne sont pas visibles au sein des panthéons. Cela est lié en grande partie au fort processus de métissage qui a favorisé l’absorption progressive des indigènes au sein de la société mexicaine (Gros, 2001), de même qu’à l’influence de la culture nord-américaine qui bouscule peu à peu les modes de vie traditionnels. Les marquages symboliques qui étaient autrefois présents sur leurs tombes et permettaient de les repérer (Hermann Lejarazu, 2007) ont disparu pour laisser place à des formes d’appropriation et d’occupation de l’espace des cimetières davantage uniformisées, standardisées. De la même façon, leurs pratiques funéraires, calquées sur le modèle catholique, ne permettent pas de les identifier… Un constat qui ne s’arrête pas aux portes de la ville, puisque même dans leurs villages d’origine, les cimetières sont très syncrétiques. On y célèbre la fête des morts (ou día de los muertos) à la mode d’Halloween et les tombes des « nouveaux » morts ressemblent de plus en plus à celles que l’on retrouve habituellement dans les cimetières urbains (tombes en marbre, ciment, en forme d’église). Dans un contexte où l’émigration – en particulier des jeunes hommes – vers les espaces urbains (nationaux ou internationaux) est devenu, on peut le dire, un « rite de passage » quasi obligé au sein de ces villages (le fantasme du « rêve américain » auquel beaucoup aspirent), le processus de changement social et culturel s’accélère… surtout lorsque ces « émigrés » reviennent ponctuellement lors d’événements spéciaux comme la fête des morts et en profitent pour y exposer leurs « nouveaux » modes de vie et véhiculer aux « autres », ceux restés au sein de la communauté, les valeurs apprises ou transmises durant leurs expériences migratoires.

Mais parfois, les cimetières constituent de véritables points d’ancrage symboliques permettant aux populations indigènes d’affirmer et de revendiquer matériellement leur identité sur la scène urbaine. C’est le cas notamment des Guajiro au Venezuela pour qui les processus de mobilité entre leur territoire ancestral (la Guajira) et Maracaibo ne sont pas synonymes de rupture rituelle ! Au contraire, ces derniers s’approprient de façon manifeste les cimetières de la ville en continuant d’exercer leur rituel funéraire caractérisé par la pratique du double enterrement et donc, l’exhumation de leurs morts (Varnier, 2016). Entre les cercueils exhumés abandonnés dans les allées, les tombes excavées et les rassemblements familiaux massifs lors des cérémonies funéraires, on ne peut pas dire qu’ils passent inaperçus dans les cimetières de Maracaibo ! Pour autant, si l’on compare la manière dont leur rituel est pratiqué dans les cimetières de la Guajira, on constate que celui-ci a subi quelques ajustements formels liés à certaines restrictions imposées par la municipalité : interdiction de veiller les morts la nuit dans les cimetières, d’y réaliser des barbecues, d’y ramener de l’alcool, etc. Des ajustements qui n’entachent cependant pas les fondements et valeurs qui déterminent ce rituel, tant les Guajiro sont déterminés à protéger et à perpétuer leur culture qu’importe l’endroit où ils vivent. Pour reprendre les mots d’une femme guajiro que j’avais interrogée en 2012 dans la Guajira : « La culture ne s’est pas perdue. Seuls les espaces de partage sont différents aujourd’hui ».

Cette détermination, on la retrouve également chez les Mapuche du Sud du Chili qui luttent pour (re)construire et (ré)affirmer leur identité ethnique au sein des zones rurales reculées de l’Araucanie − autrement dit sur ce qui reste de leur territoire ancestral (Wallmapu) suite au « violent processus de mise en réduction » (Sepúlveda, 2012) engagé par l’État chilien à la fin du XIXe siècle. Celle-ci se traduit spatialement dans les cimetières ruraux par la réintroduction de marqueurs culturels forts sur les tombes qui ont pour but de réactiver le rôle de leurs figures d’autorité… Des marqueurs culturels mapuche qui ont par ailleurs totalement disparu des cimetières urbains. Comme quoi, les cimetières peuvent aussi, et plus largement, représenter pour certaines populations en marge de la société des espaces-enjeux de lutte et de résistance identitaire pour la (ré)appropriation de certains de leurs espaces et la sauvegarde de leur culture.

–

Comment avez-vous mené vos enquêtes ? On peut imaginer qu’enquêter sur la mort, ses espaces et ses pratiques demande une approche particulière, sensible à ce qu’il se passe ici et maintenant mais également au rapport à l’au-delà et à celles et ceux qui sont parti·e·s.

Il est vrai qu’enquêter sur la mort, ses espaces et ses pratiques peut sembler, au premier abord, un peu délicat, surtout lorsque l’on connait le rapport inhibé, encore très tabou, qu’ont les individus dans nos sociétés occidentales contemporaines envers cet événement pourtant naturel et inéluctable. Il n’y a qu’à observer comment la vie sociale s’arrête aux portes des cimetières pour laisser place à un nouveau système de normes et de valeurs dans lequel le silence et la bienséance sont de rigueur. Dans ces « espaces autres », « hétérotopiques », pour reprendre l’expression de Michel Foucault (2004), réservés aux « repos » des morts, les visiteur·se·s, simples passants ou autres promeneur·se·s adoptent une attitude généralement discrète et décente afin de ne pas nuire au recueillement. On y discute à voix basse, on n’organise pas – en tout cas en France − de repas sur les tombes, on n’y diffuse pas de musique, on rattrape les enfants qui seraient un peu trop remuants …

Difficile donc d’imaginer un/une chercheur·se débarquer dans un cimetière en plein milieu d’un enterrement, prêt·e à dégainer le carnet de note et le dictaphone pour réclamer un entretien aux familles endeuillées… Si cette situation semble ridicule, grotesque, elle suscite néanmoins quelques réflexions quant à la manière dont il est possible (ou non) d’(inter)agir et d’occuper l’espace des cimetières lors de ce type d’événements rituels par exemple. Où doit-on se placer ? Comment récolter de l’information, « faire du terrain » comme on dit, sans risquer d’incommoder ou d’offenser autrui ? Est-il possible de sortir sa caméra, son appareil photo ? Si oui, à quel moment ? Il est impératif, à mon sens, que toutes ces questions soient pensées et discutées en amont avec les familles des défunts. Cela implique donc de prendre le temps de s’immerger (parfois sur le long terme) au sein des groupes étudiés, de comprendre comment fonctionne ces groupes de l’intérieur, de s’imprégner de leurs us et coutumes, dans le but à la fois de tisser, mais aussi et surtout d’entretenir un rapport de confiance avec les personnes interrogées. La démarche développée tout au long de ma thèse repose ainsi avant tout sur une pratique sensible du terrain que ce soit, d’un côté, dans des lieux de sépultures visités où plusieurs temps ont été nécessaires pour réaliser une analyse socio-spatiale (temps de repérage, d’observation et de collecte des données, temps d’élaboration des plans/croquis, etc.) ou, de l’autre, dans les villages et/ou territoires indigènes où j’ai eu l’occasion de séjourner.

En effet, bien que toutes les sociétés n’entretiennent pas le même rapport à la mort et aux morts, rendre visite aux cimetières en Amérique latine – comme ailleurs – n’est pas toujours une mince affaire, surtout lorsqu’il s’agit de s’y rendre seule, dotée d’une casquette de « visiteuse étrangère » sans morts particuliers à visiter. Les risques de se faire refuser l’accès dès l’entrée sont élevés et justifiés dans les trois pays où j’ai mené mes enquêtes par le fait qu’il s’agit d’espaces insécurisés, en bref, « trop dangereux pour être visités par une jeune femme seule » … Les cimetières urbains n’ont, il est vrai, pas toujours bonne réputation en Amérique latine. À l’abri des regards indiscrets, ils sont parfois le support de trafics en tout genre et servent de « dortoirs » aux individus les plus marginalisés. Je me souviens alors avoir usé de quelques stratégies – comme par exemple me faufiler dans les cimetières à l’heure du déjeuner, longer les murs ou me « laisser enfermer » à l’intérieur pour échapper aux regards des agents funéraires, etc. – afin de prendre le temps de visiter les cimetières seule, depuis le fond jusqu’à l’entrée où, ni vue, ni connue, je revenais me présenter au personnel administratif pour réaliser des entretiens.

Aussi, je crois qu’il est important de tenir compte du fait que le rapport à la vie, à la mort, au monde en général des groupes indigènes avec lesquels j’ai eu l’occasion de vivre dans les communautés rurales est différent de celui entretenu par les sociétés occidentales contemporaines. Les croyances ancestrales – ou cosmovision − par exemple, bien que sujettes à des formes de syncrétisme dès la colonisation, servent encore très souvent de points de repères aux individus et rythment leurs pratiques quotidiennes. De ce fait, si la mort est considérée dans certaines sociétés comme une rupture irréversible, il faut bien avoir à l’esprit que pour d’autres, elle est appréhendée comme une séparation provisoire, un prolongement de la vie vécue dans un « autre » monde, celui de l’« au-delà »… et que ces différents rapports à la mort – et aux morts − influencent la manière dont les individus et/ou les groupes sociaux s’approprient les cimetières, lors des temps rituels notamment. En cela j’ai envie de dire qu’il est plus facile d’(inter)agir avec autrui dans un espace où se confond à la fois pratiques funéraires et vie sociale, où la mort est finalement davantage « acceptée », célébrée.

–

Le cimetière en Amérique latine a pu devenir un objet géographique approprié par la culture populaire mondialisée, notamment touristifié et folklorisé lors de la fête des morts au Mexique. Avez-vous observé un tel phénomène sur votre terrain ?

Je ne suis pas certaine qu’il faille poser la question ainsi dans le sens où tous les cimetières en Amérique latine ne sont pas « devenus » des objets géographiques réappropriés par la culture populaire, et encore moins mondialisée. Certains cimetières – le type des « cimetières musées, touristiques » décrits plus haut par exemple − sont en effet « devenus » célèbres et accueillent un grand nombre de visiteur·se·s à l’année en raison des morts illustres, reconnus collectivement, qui y sont enterrés. Je pense notamment au cimetière de la Recoleta à Buenos Aires où se trouve la tombe d’Eva Perón ; au cimetière Général de Santiago où reposent des personnalités importantes de l’histoire nationale telles que Salvador Allende, Eduardo Frey, Violetta Parra ou Victor Jara ; à celui du Morumbi à Sao Paulo où se trouve le pilote automobile Ayrton Senna ; ou encore la nécropole de Christophe Colomb à Cuba… Mais ce n’est pas le cas de tous ! De la même façon, ce type de cimetière « touristique » n’est absolument pas spécifique à l’Amérique latine. Bien d’autres dans le monde, à commencer par le Père Lachaise à Paris (combien de visiteur·se·s chaque année sur la tombe de Jim Morrison ou de Victor Lenoir ?), occupent une place importante dans le domaine de la culture populaire et ont une renommée internationale.

Aussi, je dirais que l’imaginaire populaire de la mort et des cimetières en Amérique latine s’est construit surtout autour d’un pays, le Mexique. Lorsque l’on pense « mort et cimetières » en Amérique latine, la première chose qui nous vient à l’esprit est, sans nul doute, la fête des morts – ou día de los muertos – le 1er et le 2 novembre. Nous avons, je crois, tou·te·s en tête cette image des cimetières « jaune-orangés » par la présence d’offrandes (bougies, encens, fanions, etc.) et de roses d’Inde sur les tombes où les familles se réunissent, à la nuit tombée, pour « célébrer » leurs morts et partager avec eux quelques plats cuisinés, sur fond de Mariachis… Une image renforcée par la sortie en 2017 du film d’animation Coco qui a contribué, d’une part, à faire connaître et à valoriser une partie de la culture mexicaine partout dans le monde et, d’autres part, à redonner aux spectateur·ice·s l’envie de fréquenter les cimetières. Alors bien sûr, cette (ré)interprétation et/ou processus de « folklorisation » des mythes, rites et pratiques associées à la mort s’inscrivent depuis longtemps dans une économie de marché, notamment via le tourisme, qui si elle vise à promouvoir la culture locale et à permettre sa reconnaissance auprès d’un public plus large, participe aussi à la mettre en « spectacle », au risque de lui faire perdre tant soit peu son authenticité. À Puebla, j’ai eu l’occasion d’assister à plusieurs reprises à des manifestations théâtrales organisées durant la fête des morts à l’intérieur même du Panthéon Municipal. Je me souviens notamment avoir suivi sur plusieurs jours la compagnie artistique « Desempleados En Escena » lors du Miedo Fest5, festival de la peur, où l’objectif des comédien·ne·s était de faire revivre, devant un public aussi large que divers, les légendes populaires de Puebla en endossant les costumes des morts illustres de ce panthéon. De la même façon, j’ai fréquemment participé aux défilés de Catrinas, que ce soit à Puebla, Atlixco ou Tlaxcala, qui mettent en scène la mort dans les rues dans une atmosphère joyeuse et colorée, à l’orée entre la tradition ancestrale et le folklore d’Halloween…

–

4. Défilé annuel de Catrinas à Atlixco (Mexique) pour la fête des morts (Varnier, 2015)

–

Quels ont été les impacts de la pandémie de Covid-19 au Venezuela, au Mexique et au Chili ? Dans quelle mesure cet événement a-t-il bouleversé le rapport à la mort, ses pratiques et ses espaces sur votre terrain ?

Il me semble qu’il est un peu tôt pour répondre à cette question dans le sens où nous ne sommes malheureusement pas encore sorti·e·s de cette crise, et où les possibilités de (re)faire du terrain dans ces pays sont pour le moment assez réduites… Difficile d’analyser, d’interpréter et de rendre compte – pour ma part, à distance − des conséquences sociales et culturelles provoquées par cette pandémie mondiale alors que nous n’avons pas encore le recul historique et théorique nécessaire pour permettre la réflexion critique. Il est néanmoins possible d’admettre que ce virus a, à l’échelle planétaire, un impact très fort à la fois sur notre manière de nous approprier, de vivre, de percevoir et de séparer nos espaces du quotidien (entre l’espace privé, public, professionnel, etc.) ; de visualiser nos corps (le nôtre et celui des autres) sans se toucher, s’embrasser, pouvoir contempler nos sourires, communiquer sans les masques ; ou encore de pratiquer nos rites…

Concernant ce dernier point, je ne peux qu’émettre des hypothèses sur ce qui se passe actuellement au Venezuela6, au Mexique7 ou au Chili8 qui sont tous trois des pays fortement touchés par le nombre de morts du Covid-19. À titre d’exemple, je peux citer le billet publié de Laura Lema Silva sur le blog COVIDAM : la Covid-19 dans les Amériques réalisé en partenariat avec l’Institut des Amériques, dans lequel l’auteure explique qu’en Colombie, le ministère de la santé a rendu obligatoire la crémation des morts du Covid-19 dans le but de diminuer les risques de contagion, en particulier lors des enterrements. Or, la pratique de la crémation compromet la réalisation de certains rituels funéraires indigènes, et notamment ceux des Guajiro – ou Wayuu – qui, comme je l’ai mentionné plus tôt, pratiquent le « double enterrement » de leurs morts : « la crémation des corps constitue donc une violation des droits fondamentaux des Wayuu ainsi que de l’autonomie politique et territoriale conquise par les communautés autochtones avec la promulgation de la Constitution de 1991 » (Lema Silva, 2020). Ce phénomène de dé-ritualisation ou, pour reprendre l’expression de José Enrique Finol de « perte de densité symbolique » du rite (2020), ici funéraire, n’est évidemment pas spécifique aux Guajiro. Partout dans le monde, la pandémie a − sur un temps très court – redéfini et/ou supprimé certaines étapes fondamentales des rituels funéraires nécessaires pourtant à la réalisation des processus de deuil.

Combien de morts du Covid-19 non identifiés9, crématisés ou enterrés « à la va-vite » sans veillées funéraires, ni respect de leurs us et coutumes ? Combien occupent des fosses communes ? S’il est encore à mon sens beaucoup trop tôt pour mesurer la portée des transformations sociales et culturelles induites par cette crise, ainsi que leurs impacts sur les pratiques rituelles des individus et des groupes sociaux, on peut d’ores et déjà se demander si ces bouleversements s’inscrivent exclusivement dans le temps de l’urgence sanitaire ou s’ils laisseront des traces durables dans le futur…

ENTRETIEN RÉALISÉ EN AVRIL 2021

–

Couverture : Des inégalités sociales marquées au-delà de la mort. Les « H.L.M » de la mort, cimetière de Playa Ancha à Valparaiso (Chili) (Varnier, 2014).

–

Bibliographie

Armanet-Muller C., 2010, « Être incinéré et après ? Le rapport des crématistes à la sépulture », Cahiers Ades, Les Espaces de la mort, n°5, 29-44.

Bastian J-P., 1994, Le protestantisme en Amérique latine. Une approche socio-historique, Genève, Labor et Fides, 324 p.

Bellier I., 2012, « Les peuples autochtones aux nations unies : un nouvel acteur dans la fabrique des normes internationales », Critique internationale, n°54, 61-80.

Bertrand R., 1991, « Pour une géographie des cimetières de Marseille », Méditerranée, n°73, 47-52.

Besson J., 1973, Historia del Estado Zulia (Tomo I), Maracaibo, Del banco Hipotecario del Zulia, 637 p.

Cuenya M.-A., 2007, « Los espacios de la muerte. De panteones, camposantos y cementerios en la ciudad de Puebla. De la Colonia a la Revolución », Nuevo Mundo, en ligne.

De Cauna A., 2005, « Les cimetières de Saint-Denis : un territoire de reconquête identitaire pour les communautés indiennes de la réunion », Mappemonde, n°77, en ligne.

Di Méo G., 2010, « Avant-propos », Cahiers Ades. Les Espaces de la mort, n°5, 5-9.

Elias N., 1998, La solitude des mourants suivi de vieillir et mourir, Paris, Christian Bourgeois, 120 p.

Escárzaga F. et Gutiérrez R. (coord.), 2005, Movimiento indígena en América Latina : resistencia y proyecto alternativo, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 505 p.

Fernández-Domingo E., 2006, Le négoce français au Chili : 1880-1929II, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 362 p.

Finol J-E., 2020, « Antropo-Semióticas del cuerpo. Pandemia y transformaciones en la Corposfera : Espacio, desritualización e identidades », Espacio Abierto, vol. 29, n°4, 178-195.

Foucault M., 2004, « Des espaces autres », Érès, vol. 54, n°2, 12-19.

Fuenmayor W. et Strauss E., 2007, Atlas del municipio Maracaibo, Maracaibo, Planos, 86 p.

Gamboa Ojeda, L., 1998, « Los barcelonnettes en la ciudad de Puebla. Panorama de sus actividades económicas en el porfiriato », in Pérez Siller J. (dir.), México Francia : Memoria de una sensibilidad común siglo XIX-XX. Tomo I. México, Centro de estudios mexicanos y centroamericanos, 171-193.

Gamboa Ojeda L., 2004, « Au-delà de l’océan – Les Barcelonnettes à Puebla, 1845-1928 », Caravelle. Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien, n°84, 324-325.

Gros C., 2001, « Métissage et identité. La mosaïque des populations et les nouvelles demandes ethniques », Pouvoirs, n°3, 147-148.

Guay L., 1991, « L’évolution de l’espace de la mort à Québec », Continuité, n°49, 24-27.

Guay L., 2004, L’évolution de la typologie des cimetières en occident judéo-chrétien du Moyen-Âge à nos jours, Québec, Commission des biens culturels du Québec, 52 p.

Gueguen C., 2007, Les Chinois de Manille. Ancrage et évolutions socio-spatiales, Thèse de doctorat en géographie sociale, Paris, Université de Paris IV-Sorbonne, 392 p.

Guegen C., 2010, « Le rôle des morts dans la localisation et les actes sociaux des Chinois aux Philippines », Cahiers Ades, Les Espaces de la mort, n°5, 117-129.

Hermann Lejarazu M-A., 2007, « Símbolos de poder : un análisis comparativo entre la iconografía del Claásico maya y los códices mixtecos », Estudios de cultura maya, vol. 30, 79-106.

Hong S-K., 1994, Les cimetières de l’Ile-de-France et de la région de Séoul-Kyungky : étude comparée, Thèse de doctorat en Géographie sociale, Paris, Université de Paris IV, 538 p.

Le Bonniec F., 2013, « Et si le territoire mapuche n’existait pas ? Imagination constituante et territoires existentiels chez les Mapuche du sud Chili », RITA, n°6, en ligne.

Lema Silva L., 2020, « La Covid-19 chez le peuple wayuu : protocoles sanitaires vs droits fondamentaux », Covidam : La Covid-19 dans les Amériques, en ligne.

Martinat F., 2005, La reconnaissance des peuples indigènes entre droit et politique, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires de Septentrion, 276 p.

Messal S., 2014, La réanimation des objets mourants, Thèse de doctorat en Anthropologie sociale et ethnologie, Marseille, Université Aix Marseille, 381 p.

Montanares Vargas E., 1994, « La idea de la muerte en el pensamiento popular : cementerio de Temuco 1990-1950 », Frontera, n°13, 101-141.

Morales Manzur J-C., 2005, « Expediente cementerio El Cuadrado », Maracaibo, Programa Registro Patrimonial, Universidad del Zulia, 66 p.

Petit E., 2009, « La lutte des places à Chamonix : Quand la mort devient enjeu

spatial », Cybergeo : European Journal of Geography, Politique, Culture,

Représentations, n°475, en ligne.

Petit E., 2012, Matérialisation du souvenir en montagne : les enjeux identitaires des places et des placements, Thèse de doctorat en géographie sociale, Bordeaux, Université Bordeaux Montaigne III, 465 p.

Philifert P., 2002, « Aller au cimetière à Salé (Maroc) : les nouvelles dimensions spatiales de pratiques sociales en déclin : Espaces modes d’emploi », Espaces et sociétés, n°108-109, 197-214.

Philifert P., 2004, « Rites et espaces funéraires à l’épreuve de la ville au Maroc. Traditions, adaptations, contestations », Les Annales de la recherche urbaine, n°96, 34-43.

Rojo-Mendoza F. et Hernández Aracena J., 2019, « Colonización y nuevo territorio : la formación de la elite comercial de Temuco, 1885-1913 », Revista de Geografía Norte Grande, n°73, 185-209.

Sepúlveda B., 2012, « Le pays mapuche, un territoire « à géographie variable » », Espace populations sociétés, n°1, 73-88.

Stébé J-M. et Marchal H., 2007, « Appréhender, penser et définir la ville », in Stébé, M. (dir.), La sociologie urbaine. Paris, PUF, 3-6.

Straka T., Guzmán Mirabal G. et Cáceres A-E., 2018, Historical Dictionary of Venezuela, Maryland, Rowman and Littlefield Publishers, 450 p.

Summerly L., 2019, « Histoire de la migration marchande de la Vallée de Barcelonnette : une première esquisse », in Duma, J. (dir.), Des ressources et des hommes en montagne. Paris, Comité des travaux historiques et scientifiques, en ligne.

Tinker Salas M., 2006, « Cultura, poder y petróleo : Campos petroleros y la construcción de ciudadanía en Venezuela », Espacio Abierto, vol. 15, n°1 et 2, 343-370.

Tratnjek B., 2010, « Les espaces de la mort à Mitrovica (Kosovo) : des géosymboles de la lutte identitaire », Cahiers Ades, Les Espaces de la mort, n°5, 105-115.

Tratnjek B., 2011, « Carte postale du cimetière serbe de Mitrovica (Kosovo) », Cafés géographiques, Rubrique « Cartes postales du monde », en ligne.

Urbain J.-D.., 2005, L’archipel des morts. Cimetières et mémoire en Occident. Paris, Plon, 411 p.

Varnier C., 2016, « De la mobilité des vivants à celle des morts : permanences et mutations du rituel funéraire guajiro dans les cimetières de Maracaibo, Venezuela », Cahiers d’Outre-Mer, n°274, 207-234.

Varnier C., 2020 (dir.), « Spatialités et pratiques funéraires », Géographie et Cultures, n°110, 198 p.

Vovelle M., 1983, La Ville des morts : Essai sur l’imaginaire urbain contemporain d’après les cimetières provençaux, Marseille, Édition du CNRS, 209 p.

Zevala Cepeda J-M., 2008, « Los colonos y la escuela en la Araucanía : los inmigrantes europeos y el surgimiento de la educación privada laica y protestante en la región de la Araucanía (1887-1915) », Universum, vol.23, n°1, 268-286.

–

Pour citer cet entretien : Varnier C., 2021, « Espaces de la mort, espaces des morts ? Cimetières, rituels funéraires et rapports de domination dans les villes latino-américaines », Urbanités, #15 / Mourir en ville, juin 2021, en ligne.

–

–

- Ce colloque fut organisé le 7 avril 2009 à Bordeaux et ces trois interventions ont donné lieu aux publications suivantes, référencées en bibliographie : Gueguen, 2010, Tratnjek, 2010 et Armanet-Muller, 2010. [↩]

- Monument funéraire érigés à la mémoire d’un mort mais qui ne contient pas son corps. [↩]

- Le terme « indigène » employé pour qualifier les peuples amérindiens (présents avant la colonisation) est très souvent débattu dans les productions scientifiques aux côtés de celui d’« autochtone » ou de « Première Nation » (Bellier, 2012). Mais cette dénomination est variable selon les zones géographiques étudiées. Dans la langue française, l’utilisation du terme « autochtone » (« de la terre même ») est d’usage courant et associé à celui de « Peuple Premier » ou de « Première Nation » (en anglais : « Native people » et « First Nations ») dans un contexte de revendications collectives des identités. Le terme « indigène », quant à lui, est connoté plus négativement dans le sens où il fait historiquement référence aux rapports de domination produits par le régime français lors des processus de colonisation, notamment de l’Algérie entre 1830 et 1962. Cependant, en anglais comme en espagnol, les termes « Indigenous Peoples » ou « Pueblos Indigenas » (du lat. indigena : « nés dedans ») restent encore largement employés et renvoient directement à la notion de « peuples originaires » (Escárzaga et Gutiérrez, 2005 ; Martinat, 2005). Pour les besoins de l’écriture, je fais le choix d’utiliser le terme « indigène » car c’est celui employé dans le contexte étudié, à savoir un contexte latino-américain. Bien entendu, l’idéal serait de laisser place à l’auto-dénomination, autrement dit à la façon dont ces groupes eux-mêmes souhaitent que les « autres » les appellent. [↩]

- Si l’expression est euphémique, la « Pacification de l’Araucanie » est en réalité une campagne militaire menée par l’État chilien de 1861 à 1883 pour éradiquer définitivement la souveraineté territoriale mapuche au sud du fleuve du Bíobío. Celle-ci aboutit à un processus de réduction de près de 94 % de leur territoire initial (Le Bonniec, 2013). [↩]

- Voir l’article de presse de J. Gonzáles : « Miedo Fest, un festival único y terrorífico en Latinoamérica », Leviatán, le 4 octobre 2017. [↩]

- Voir l’article de presse de l’AFP : « Le Venezuela face à une inquiétante deuxième vague de Coronavirus », L’express, le 22 mars 2021. [↩]

- Voir l’article de presse de F. Saliba : « Au Mexique, le nombre de victimes du Covid-19 revu fortement à la hausse », Le Monde, le 30 mars 2021. [↩]

- Voir l’article de presse de F. Genoux : « Covid-19 : malgré une vaccination massive, l’épidémie est hors de contrôle au Chili, le 11 avril 2021. [↩]

- Voir l’article de presse de M. Delcas : « « La crise a tourné à l’horreur » : à Guayaquil en Equateur, les cadavres débordent dans les rues », Le Monde, le 5 avril 2020. [↩]